心因性視覚障害|目には異常なし。でも見えにくいあなたへ ― 脳が教えてくれるサイン

こんにちは、けんこうカイロプラクティックセンター 岩崎久弥(いわざきひさや)です。

2025年11月10日の静岡新聞の記事を読んで、けんこうカイロプラクティックセンターの症例を書きたくなったので、ブログにします

【はじめに】見えているのに「見えない」――それは心だけの問題ではない

ある日突然、視力が低下したり、物が二重に見えたり。病院で検査をしても「異常なし」と言われる。それでも本人は「確かに見えにくい」と感じている。これが「心因性視覚障害(機能性視覚障害)」です。

多くの場合、「心のストレス」や「心理的要因」が原因とされますが、脳の働き(機能神経学的な視点)から見ても、実は説明できることが多いのです。

心因性視覚障害のイメージ動画

心因性視覚障害とは

心因性視覚障害とは、目や視神経に器質的な異常がないにもかかわらず、視覚的な不調を感じる状態。

代表的な症状は以下のようなものです:

✅️片目または両目の視力低下

✅️物が二重に見える(複視)

✅️視野の一部が欠ける

✅️まぶしさや焦点の合わなさ

特徴は「眼科的には異常なし」と言われることです。しかし、本人の“見えにくさ”は事実。ここに“心”と“脳の働き”の接点があります。

ストレスと視覚系の神経ネットワーク

視覚は、単に「目」で見るものではありません。目で受け取った情報は、視神経 → 視交叉 → 視索 → 視床 → 後頭葉へと伝わり、さらに前頭前野や側頭葉、脳幹の網様体、前庭系などと連動して「見て理解する」体験になります。

強いストレスや不安が続くと、脳幹や視床下部の働きが乱れ、視覚情報処理の流れが一時的にブロックされることがあります。

つまり「見えているのに、脳が正しく処理できていない」状態です。

【第3章】けんこうカイロプラクティックセンターでのアプローチ

けんこうカイロプラクティックセンターでは、視覚の問題を「脳と身体の情報処理の不均衡」として捉えます。

検査

✅️眼球運動の左右差

✅️固視時の頭部揺れ

✅️追視やサッカードテスト(眼球の瞬間移動)

✅️平衡感覚(前庭系)や頸部固有感覚の検査

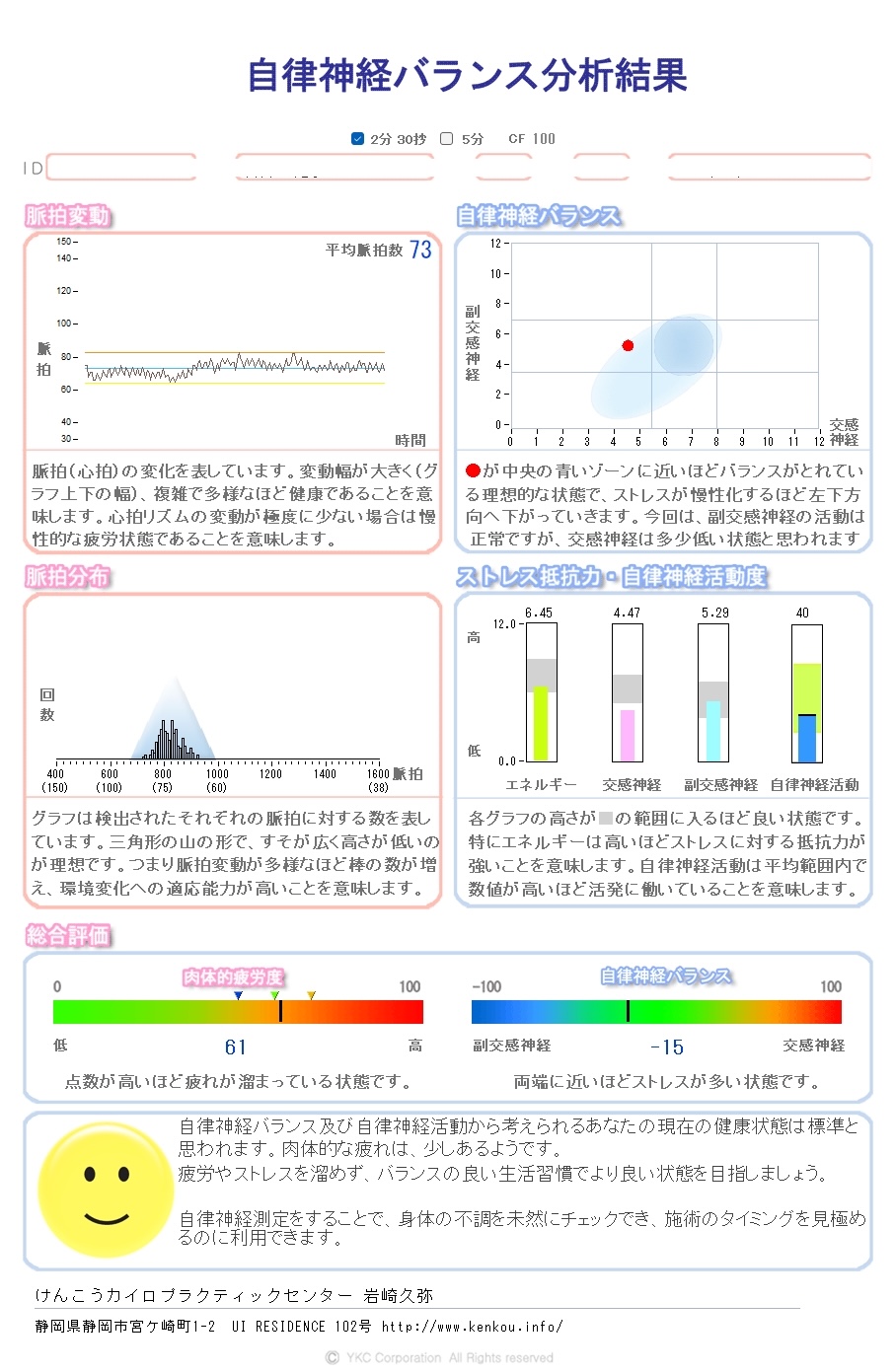

✅️自律神経バランス測定

けんこうカイロプラクティックセンターの施術

アクティベータ・メソッドを用い、脳幹・小脳・前頭前野を中心に左右の神経活動をバランス調整。特に、眼球運動に関わる「動眼神経核」や「前庭小脳系」の反応を整えることで、視覚入力と身体反応の同期を回復させます。

【第4章】「心の問題」と「脳機能の問題」をつなぐ理解

従来の医療では、“心の問題”=心理カウンセリング、“体の問題”=医学的治療と分けて考えがちですが、神経学はその間をつなぐアプローチです。

つまり、「心で感じるストレスは脳で処理され、身体で表れる」。

その一つの表現が、心因性視覚障害なのです。

【第5章】実際の症例

高校生のAさんは、部活動でのプレッシャーが強くなった時期から、突然視力が低下。

眼科では異常なし。けんこうカイロプラクティックセンターでの評価では、ストレスと条件反射の関係性がわかり、その関係を遮断する施術を施術を数回行い、自律神経の安定と共に視覚処理も改善。

「また黒板の字が見えるようになった」と笑顔を見せてくれました。

まとめ

心因性視覚障害は「心のせい」と片づけられがちですが、その背景には「脳機能のアンバランス」という身体的側面もあります。けんこうカイロプラクティックセンターでは、心と身体、そして脳のつながりを整えることで、見え方の改善と心の安定をサポートします。

これ以降は、ブログを書くに当たって開学の文献の翻訳です。ご興味があれば読んで下さい。

文献紹介

機能性視覚障害(FVD)とは何か ― 精神・神経・眼科をつなぐ新たな視点

→

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9159904/?utm_source=chatgpt.com

概要(Abstract)

症状と臨床所見が一致せず、既知の神経疾患や眼疾患では説明できない視覚障害は、神経科医・眼科医・神経眼科医の診療でしばしば見られます。

こうした患者を表す用語は時代とともに変化しており、現在では次のような言葉が使われています:

●Functional Visual Disorder(機能性視覚障害, FVD)

●Non-organic Vision Loss(非器質性視覚障害)

●Non-physiologic Vision Loss(非生理的視覚障害)

●Psychogenic / Psychosomatic Vision Loss(心因性・心身性視覚障害)

●Medically Unexplained Visual Loss(医学的に説明できない視覚障害)

精神医学や神経学の分野でも、診断や対応の仕方は大きく変化してきました。

FVDは**「除外診断」ではなく「包括的診断(diagnosis of inclusion)」**と捉えられ、診断と説明は患者・医師双方のストレスを減らすために、迅速かつ的確に行われることが重要です。

本論文では、DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル)における用語の現状と、過去の文献での用語の変遷を整理し、診断と対応の最新の考え方を提示します。

また、FVDの診断と説明を患者に伝える際の**標準化された対話プロトコル(SPIKES)**を提案しています。

著者らは、FVDという概念と名称を眼科領域で広く採用することが、患者ケアの向上につながると述べています。

キーワード

Functional vision disorder(機能性視覚障害)

Functional neurologic disorder(機能性神経障害)

Functional visual loss(機能性視覚低下)

SPIKES(診断伝達のための対話モデル)

Medically unexplained vision loss(医学的に説明できない視覚障害)

Non-organic vision loss(非器質性視覚障害)

Psychogenic vision loss(心因性視覚障害)

第1章 はじめに(Introduction)

症状と臨床的所見が一致せず、既知の神経・眼疾患では説明できない視力障害は、眼科医、神経科医、神経眼科医、精神科医にとって比較的よく見られる問題です。

精神医学の現代的な分類では、これらは機能性神経症状症(Functional Neurological Symptom Disorder, FND)

つまり「転換性障害(Conversion Disorder)」の一部として位置づけられています。

また、作為障害(Factitious Disorder)や詐病(Malingering)との鑑別も必要です。

著者らは、視覚症状が中心となるケースを**Functional Vision Symptom Disorder(FVD)**と定義することを提案しています。

かつては以下のような多様な用語が使われてきました:

✅️Non-organic vision loss(非器質性視覚障害)

✅️Functional vision loss(機能性視覚低下)

✅️Non-physiologic vision loss(非生理的視覚障害)

✅️Psychogenic / Psychosomatic vision loss(心因性・心身性視覚障害)

✅️Medically unexplained visual loss(医学的に説明できない視覚障害)

一方で、「ヒステリー(hysteria)」といった過去の用語は、現在では差別的・時代遅れとしてDSMから削除されています。

この論文では、これまでのFVDに関する研究を概観し、診断とマネジメントの変遷を説明します。さらに、FVD患者への説明や対応における効果的な技術、標準化プロトコル(SPIKES)を提示し、このパラダイムおよび命名の転換が患者と医師双方に利益をもたらすと述べています。

第2章 診断用語の歴史(History of Diagnostic Terminology)

機能性神経症状障害(FND)の理解が進むにつれ、疾患の分類や診断基準、そして用語の使い方は時代とともに変化してきました。

アメリカ精神医学会が出版する**DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)**は1952年の初版以来5回の改訂を経ており、その都度、疾患の理解や社会的認識が大きく進化しています。

✅️DSM-1(1952)では、128の疾患しか掲載されておらず、全132ページでした。

✅️最新のDSM-5では、541の疾患が記載され、947ページに増加しています。

DSM-1では疾患を「器質的脳症候群」と「機能的障害」に分け、後者を「精神病性・神経症性・性格障害」に分類していました。

現在では、**身体症状症および関連障害(Somatic Symptom and Related Disorders)**というカテゴリーに再編され、以下の疾患群が含まれます:

✅️身体症状症(Somatic Symptom Disorder)

✅️疾病不安症(Illness Anxiety Disorder)

✅️転換性障害(Conversion Disorder, FND)

✅️作為障害(Factitious Disorder)

✅️その他特定・未特定の身体症状関連障害

DSM-IVからDSM-5への変更では、これまで別々だった「身体化障害」「未分化身体表現性障害」「疼痛障害」「心気症」などを一つの上位概念「身体症状症」として統合するなど、大きな整理が行われました。

同様の変更はICD(国際疾病分類)でも行われていますが、ICD-10ではDSM-5の新しい分類に追いついておらず、診断コード上の課題があると述べられています。

文献の検索と用語の変化

著者らはPubMed、Ovid MEDLINE、EMBASE、Cochrane Databaseを用いて、2020年12月までの英語文献を包括的に検索しました。

使用した主要キーワード(MeSH)は以下の通り:

“Vision, Ocular”, “Visual Fields”, “Visual Acuity”, “Visual Pathways”, “Evoked Potentials, Visual”, “Vision Disorders”, “Blindness”

と組み合わせて、“Malingering”, “Hysteria”, “Conversion disorder”, “Medically unexplained symptoms”, “Somatoform disorders”, “Psychophysiologic Disorders”,

“Functional vision disorder”, “Functional visual loss”, “Non-organic vision loss”, “Factitious”, “Somatic symptom disorder”, など。

1851件の論文・症例報告・レビューを抽出し、重複や無関係な文献を除外した結果、433件を分析しました。

その結果、「ヒステリー(hysteria)」という用語は20世紀には頻繁に使われていたものの、近年では「functional」や「non-organic」という言葉に置き換わっています。

「心気症(hypochondriasis)」は「身体症状症」および「疾病不安症」という新たな用語に改訂され、「転換性障害(conversion disorder)」の使用頻度は比較的安定しています。

患者にとって最も受け入れやすい用語は「functional(機能性)」であることも指摘されています。

この論文の要点

🔹「心因性視覚障害」を“病気がない”と否定するのではなく、脳機能の働きの異常として理解する視点への転換、そして医療者の言葉の選び方(SPIKESプロトコルによる説明法)が患者の信頼を左右する、

という2点です。