東京2025世界陸上 男子100m決勝時のフライングをみて考えた事

こんにちは、けんこうカイロプラクティックセンター 岩崎久弥(いわざきひさや)です。

2025年9月14日の世界陸上 男子100m決勝、見応え有りました。

ボルトのフライングを思い出すような、フライングであり、スタートがやり直された決勝でした。

ここでフライングについて生理学的に考えてみました。

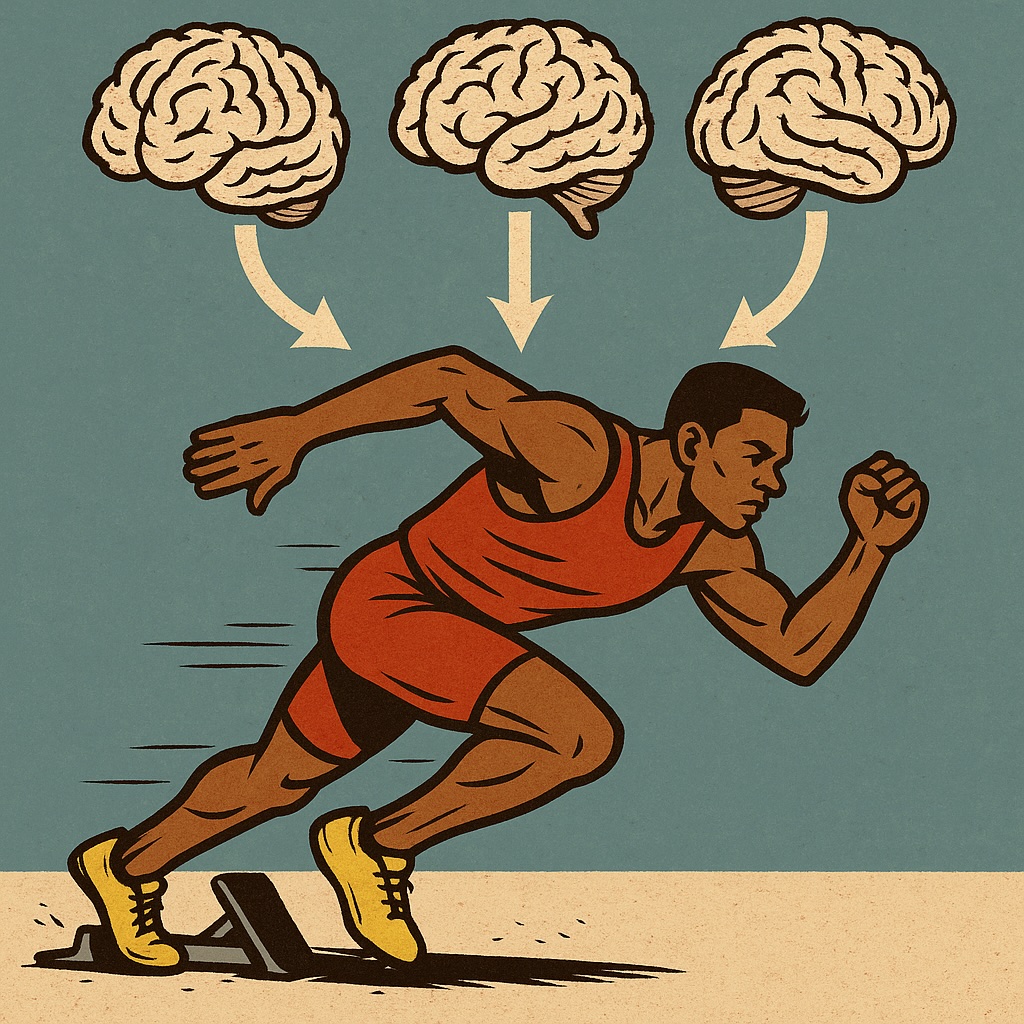

1. スタート動作と神経系の関係

スポーツ競技のスタートは、脳の感覚処理 → 判断 → 運動出力 という一連の流れで成り立っています。

具体的には:

聴覚野(スタート時のピストルの音を捉える)

↓↓↓↓↓↓↓↓

前頭葉・前頭前野(「動け」という判断抑制の制御)

↓↓↓↓↓↓↓↓

運動野・小脳(筋肉への具体的な出力指令)

↓↓↓↓↓↓↓↓

脊髄反射経路(瞬間的な筋収縮)

このシステムのどこかに「早すぎる解放」や「誤ったタイミングの興奮」が起こると、フライングにつながります。

生理学・心理学・神経学から見た原因

(1) 感覚処理の偏り

聴覚刺激への過敏性 → ピストルの音が鳴る前の「わずかな刺激」でも動作開始。

解説の朝原宣治さんと高平慎士さんが言っていましたが、スターターのピストルが少し遅いような感じがしました。

(2) 前頭葉の抑制機能の弱さ

「まだ動いてはいけない」という抑制を司る前頭前野の働きが弱いと、運動出力が早まる。

ストレスや緊張で前頭前野の活動が下がると「衝動性」が強まり、フライング率が上がる。

世界大会でのストレスは、その場所にたったことのないヒトにとっては、未知の部分ですが、きっと想像を絶するような緊張感があるのでしょう。

(3) 小脳・基底核のタイミング調整不良

小脳は「0.01秒単位の運動タイミング調整」を担当。

小脳や基底核の機能低下があると、「鳴った瞬間に動く」つもりが「鳴る直前」に筋肉が解放される。

(4) 自律神経の影響

スタート前の交感神経優位(ドキドキ、手汗、筋緊張)が強すぎると、閾値が下がり「わずかな刺激でも動く」状態に。

逆に副交感神経優位すぎると、逆にスタートが遅れる。

⸻

3. 臨床・トレーニングでの応用

✅️機能神経学的リハビリ

✅️前頭前野強化 → 認知抑制課題(Go/No-Go課題)

✅️小脳強化 → リズム運動、バランス課題

✅️感覚入力調整 → 聴覚や視覚をコントロールしたスタート練習

✅️自律神経調整

✅️呼吸法(息をゆっくり吐く)で交感神経を落ち着ける

✅️HRV(心拍変動)測定を活用してスタート前のバランス確認

✅️実践的工夫

✅️ピストル音に合わせた「イメージトレーニング」

✅️メトロノームを使ったスタート動作練習(小脳のタイミング調整強化)

まとめ

フライングは「やる気が空回りした失敗」ではなく、神経系の感覚処理・抑制・タイミング・自律神経バランスの不具合から起こります。つまり、「心の焦り」だけでなく「脳と神経の働き方」を理解して整えることで防げるのです。