心療内科で社交不安障害と診断された方|社交不安障害を「脳と神経の働き」から読み解く

けんこうカイロプラクティックセンター 岩崎久弥の視点から

人前で話すとき、緊張して声が震えたり、顔が赤くなったり、手に汗をかいたりする――。こうした反応は、誰にでもある自然な「防衛反応」です。しかし、この反応が過剰に起こり、日常生活に支障をきたしてしまう状態を「社交不安障害(Social Anxiety Disorder)」と呼びます。

この悩みを抱くようになった時期の前後に原因があると私が考えています。

脳のネットワークが引き起こす“誤作動アラーム

自律神経のスイッチが切り替わらない

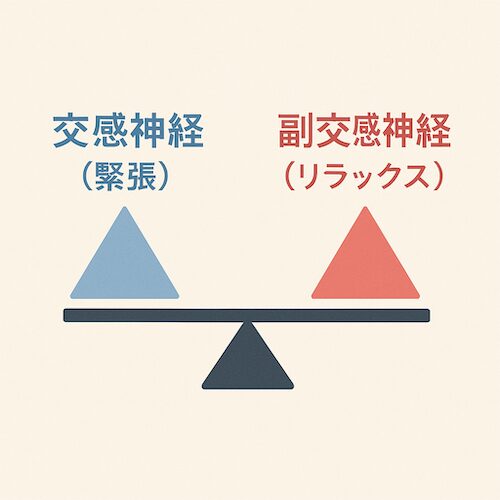

脳の過敏な反応は、自律神経系にも影響を及ぼします。 本来、交感神経(緊張)と副交感神経(リラックス)はシーソーのようにバランスを取り合っています。

脳幹・小脳・前庭系の働きとの関係

けんこうカイロプラクティックセンターでは、社交不安障害を「高次脳の不均衡」だけでなく、脳幹や小脳、前庭系の機能の偏りとしても捉えます。 例えば、脳幹の青斑核はノルアドレナリンという神経伝達物質を出して、覚醒や緊張を調整しています。この部分が過剰に活動すると、ちょっとした刺激でも身体が過敏に反応してしまいます。 また、小脳は「運動の調整」だけでなく、「感情の安定」にも関わっており、左右どちらかの小脳がうまく働かないと、感情の制御が不安定になりやすくなります。 さらに、前庭系(平衡感覚)に異常があると、姿勢の不安定さが脳の緊張反応を高め、結果的に不安感を助長することがあります。

実は、私は最近にこの小脳の働きを知りました。

小脳の働き

機能的MRIやPETを用いた研究では、感情刺激(怒り・驚き・笑い等)や情動学習(恐怖条件づけなど)のタスク中に、小脳が活性化するという報告があります。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3311856/?utm_source=chatgpt.com より けんこうカイロプラクティックセンター的アプローチ:脳のバランスを再教育する

カイロプラクティックの施術の中でも、アクティベータ・メソッドや前庭刺激、眼球運動トレーニングなどを用いることで、過敏な神経回路を落ち着かせ、左右の脳のバランスを整えることができます。 たとえば、 ✅️アクティベータによる精密な刺激で、脊髄レベルの感覚入力を調整し、脳幹の過敏性を緩和する。

「心の問題」から「神経の学習」へ

社交不安障害は「気の持ちよう」ではありません。脳と神経のシステムが一時的にアンバランスになり、“誤った学習”をしている状態なのです。 けんこうカイロプラクティックセンターの施術の目的は、薬で抑えることではなく、神経の働きを「再教育」し、本来の柔軟で安定した脳機能を取り戻すことです。 少しずつ神経が正しいフィードバックを学び直していくと、心も体も連動して穏やかに変化していきます。 それはちょうど、狂った時計の針をゆっくりと正しいリズムに戻していくようなもの。まとめ

社交不安障害は「心が弱い」のではなく、「脳が勘違いした動作を起こしている」状態です。 機能神経学的な視点では、脳と神経のネットワークを整えることで、自律神経のバランスを回復させ、安心して人と関われる神経環境を再構築することが可能です。 その第一歩は、「自分の脳と体の声を聞くこと」。 安心できる環境で、少しずつ神経のバランスを整えていくことで、“自分らしい笑顔”を取り戻していけるのです。