なぜ更年期障害になる人とならない人がいるのか② 〜カイロプラクティックと神経学の視点から〜

おはようございます。 けんこうカイロプラクティックセンター 岩崎久弥(いわざきひさや)です。

前回、なぜ更年期障害になる人とならない人がいるのか 〜カイロプラクティックと神経学の視点から〜というブログを書いたところ、いつもよりかなり多くの方が見て下さったようです。ありがとうございました。

今回は、そのつづきです。

なぜ更年期障害になる人とならない人がいるのか② 〜カイロプラクティックと神経学の視点から〜

前回は、「同じ年齢でも更年期障害が出る人と出ない人がいるのはなぜか?」という疑問から、ホルモンの乱れだけでは説明できない身体全体のバランスについてお話ししました。 今回は、カイロプラクティックと神経学の視点から、もう少し深く掘り下げていきましょう。

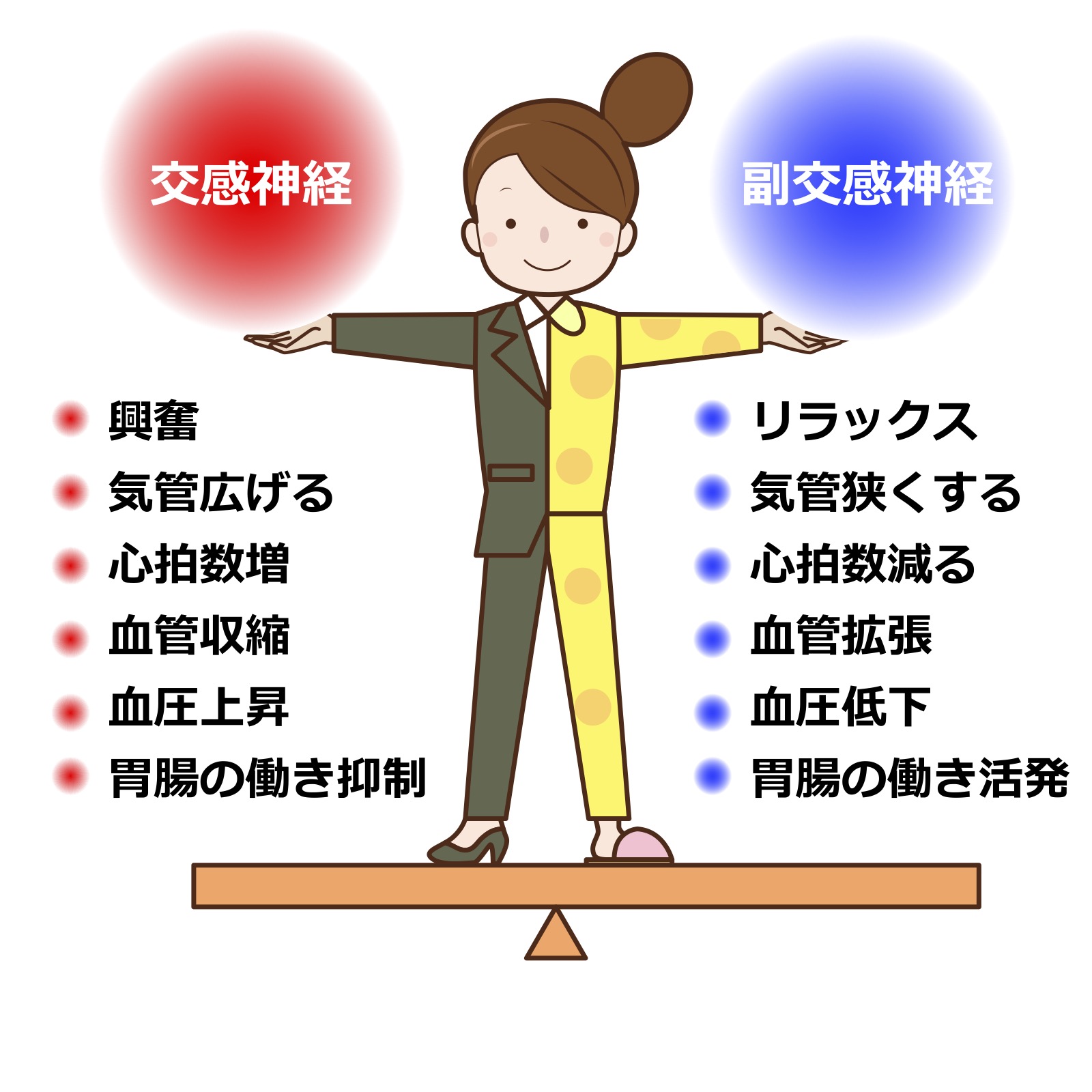

自律神経が“アクセルとブレーキ”なら、更年期は「ギアチェンジの時期」

自律神経には「交感神経(アクセル)」と「副交感神経(ブレーキ)」があります。 日中は交感神経が働き、夜は副交感神経が優位になる。この切り替えがスムーズにできていれば、身体は安定しています。

ずっとオートマを運転していたのに、急にマニュアル車には乗れません。

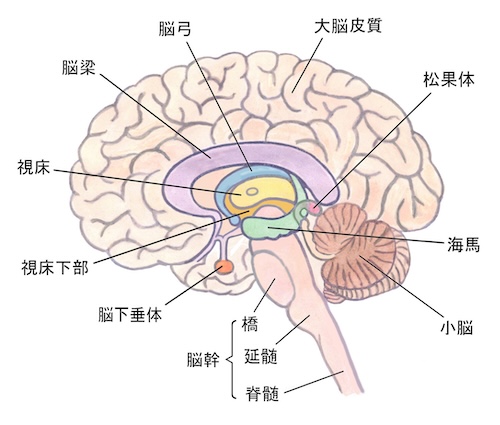

ギアチェンジを調整する脳の司令塔 ― 視床下部と前頭前野

ここで登場するのが、脳の中心部にある視床下部(ししょうかぶ)。視床下部は「ホルモン」と「自律神経」の両方をコントロールしており、いわば身体の司令塔です。

けんこうカイロプラクティックセンターで整える“脳と身体の通信回路”

骨の歪みやずれを元に戻すことは、カイロプラクティックの目的ではありません

渋滞解消を目的としています。

まとめ

更年期障害は「年齢のせい」ではありません。本質的には、脳と身体のバランスが取れているかどうかの問題です。

次回ブログ予告

次回(第3回)は、 「ストレスと更年期障害の関係 〜脳の“誤作動”が身体に与える影響〜」をテーマにブログをお届けします。

今回もブログを読んで下さってありがとうございました。