走るたびに痛むランナーへ…「デジタル依存」がランニング障害を引き起こす!

こんにちは、けんこうカイロプラクティックセンター 岩崎久弥です。

今日のブログは、走るたびに痛むランナーへ…「デジタル依存」がランニング障害を引き起こす!というタイトルで書いていきます。

ランナーが怪我を繰り返す理由:デジタルデバイスの影響とは?

ランナーにとって怪我は避けたいものですが、なぜ繰り返してしまうのでしょうか?

多くのランナーは、走るフォームや靴の問題を考えますが、実は デジタルデバイスの使い方 も大きな影響を与えているのです。

特に スマホやスマートウォッチ を使いすぎることで、ランナー自身の体調を無視し、無理なトレーニングを続けてしまうケースが増えています。デジタル情報に頼ることが、怪我のリスクを高める原因になっている可能性があるのです。

1. デジタルデバイスがランナーの感覚を鈍らせる

スマホやスマートウォッチを使ってランニングデータを記録することは便利ですが、数値ばかりに気を取られ、

体の声を無視する ことにつながります。

Facebook・XなどのSNSでよく見る投稿で考えられることは、

✅️「今月の走行距離が目標に達していないから、もう少し頑張ろう」と無理をする

✅️「キロ4分30秒で走り続けないと!」とタイムばかり気にする

✅️「あと5km走らないと、アプリの目標達成にならない」と疲労していても走り続ける

このように デジタル情報が優先され、身体の疲れや違和感が無視される ことで、オーバートレーニングや怪我のリスクが高まります。

実際に、ランニング障害(Running Injuries) に関する研究では、「疲労や痛みを感じた際に適切に休息を取らないランナーほど、怪我のリスクが高い」ことが示されています(Nielsen et al., 2014)。

つまりスマホやスマートウォッチデータよりも 自分の体の感覚を優先すること が、怪我を防ぐためには重要なのです。

「疲労や痛みを感じた際に適切に休息を取らないランナーほど、怪我のリスクが高い」文献

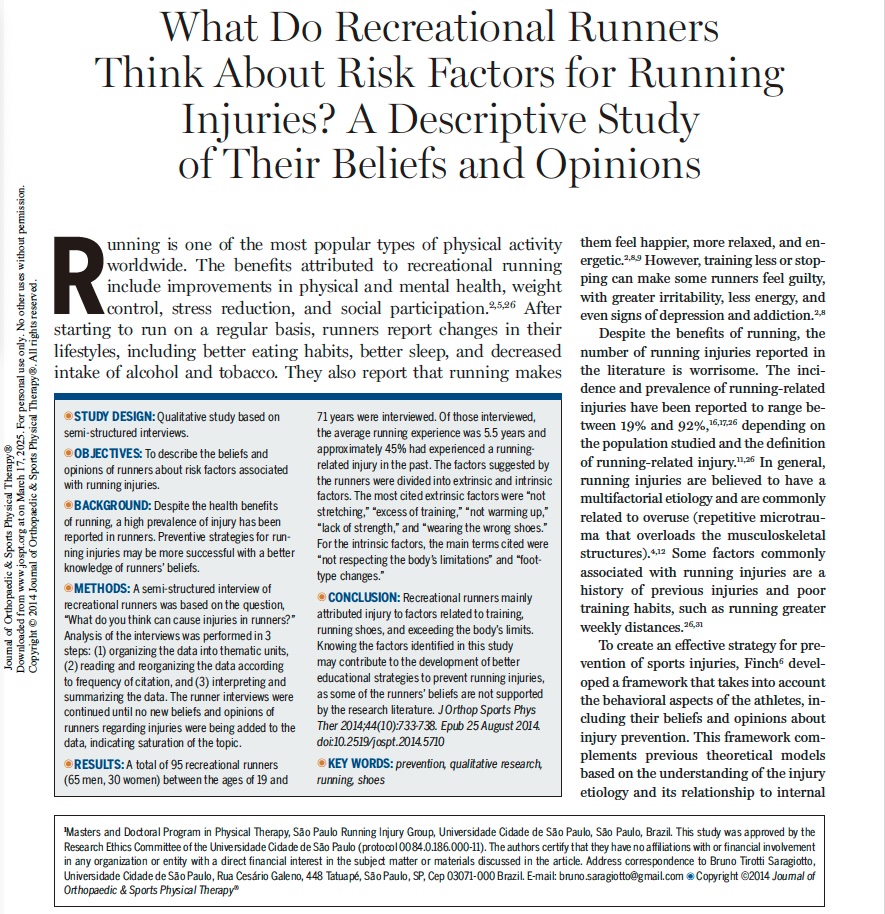

What Do Recreational Runners Think About Risk Factors for Running Injuries? A Descriptive Study of Their Beliefs and Opinions

(レクリエーションランナーはランニング障害のリスク要因についてどう考えているのか? 彼らの信念と意見に関する記述的研究)

要約

本研究は、レクリエーションランナー(趣味でランニングを行う人々)のランニング障害に関する信念と意見を調査したものです。研究の結果、ランニング障害に関連する要因として、ランナー自身が考えているものは外的要因と内的要因に分類されました。

外的要因(extrinsic factors)

✅️ストレッチ不足

✅️過度なトレーニング

✅️ウォーミングアップの欠如

✅️筋力不足

✅️不適切なランニングシューズ

内的要因(intrinsic factors)

✅️体の限界を尊重しないこと

✅️足のアーチの変化(過回内・過回外など)

研究の結果、ランナーの多くは怪我の原因として「ストレッチ不足」を挙げましたが、科学的研究ではストレッチと怪我の関連は明確に示されていません。また、

多くのランナーは「正しい靴を履けば怪我を防げる」と信じているものの、最新の研究ではシューズの種類と怪我のリスクの関係は明確ではないことが示されています。

一方で、「過度なトレーニング」や「体の限界を超えてしまうこと」については、既存の研究とも一致し、怪我のリスクを高める要因であることが確認されました。

結論

本研究は、ランニング障害の予防戦略を考える上で、ランナーが持っている誤った信念と正しい知識を理解し、教育プログラムに組み込む必要があることを示唆しています。例えば、ランナーが誤解しやすい「ストレッチの効果」や「シューズの影響」に関する正しい知識を伝えることで、より効果的な怪我予防プログラムを作ることができるでしょう。

研究の目的

本研究の目的は、ランナーがランニング障害のリスク要因をどのように認識しているかを明らかにすることです。ランニングは健康に良い影響をもたらす一方で、多くのランナーが怪我に悩まされていることが報告されています。そのため、怪我を防ぐための効果的な戦略を立てるには、ランナー自身の認識を理解することが重要です。

研究方法

✅️対象者: ブラジル・サンパウロの公園で走っている95名のレクリエーションランナー(男性65名、女性30名)

✅️インタビューの質問: 「ランナーの怪我の原因は何だと思いますか?」

データ分析方法:

1.インタビュー内容をテーマごとに分類

2.頻度に応じて整理

3.データの解釈と要約

結果

ランナーが挙げた怪我の要因は、**「外的要因」と「内的要因」**に分類されました。

外的要因(トレーニング環境や行動に関するもの)

1.ストレッチをしないこと(最も多くのランナーが指摘)

2.過度なトレーニング(走りすぎ)

3.ウォーミングアップの不足

4.筋力不足

5.不適切なランニングシューズ

内的要因(ランナーの身体的・心理的な特徴)

1.体の限界を尊重しないこと(最も頻繁に指摘された要因)

2.足のアーチや形の変化(過回内・過回外)

考察

✅️「ストレッチ不足」が怪我の原因であると多くのランナーが考えていましたが、科学的研究ではストレッチと怪我のリスクに関連は見られませんでした。

✅️「正しいランニングシューズを履けば怪我を防げる」と信じるランナーが多かったが、研究ではシューズの種類と怪我の関連性は明確ではないことが示されています。

✅️一方で、「過度なトレーニング」や「体の限界を超えてしまうこと」は、既存の研究とも一致し、怪我のリスクを高める主要な要因であることが確認されました。

結論

この研究は、ランナーが持っている誤った信念を理解し、正しい知識を教育することの重要性を示しています。

特に、ストレッチやシューズの影響に関する誤解を解き、「適切な休息」や「トレーニング量の管理」の重要性を伝えることが、怪我予防において鍵となるでしょう。

2. ランニング障害の多くは「過負荷」によるもの

ランナーの怪我の多くは、オーバーユース(過負荷) によるものです。代表的なものとして、以下のような怪我が挙げられます。

✅️シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)

無理な距離の走行や過度なスピードトレーニングで発生

✅️腸脛靭帯炎(ランナー膝)

長距離の走行やフォームの乱れが原因

✅️足底筋膜炎

疲労の蓄積や不適切な靴の使用が要因

これらの怪我は、「距離・スピード・頻度」の管理ができていないこと で起こります。スマホやスマートウォッチを過信し、「昨日より速く」「もっと長く」走ろうとする意識が、知らず知らずのうちにオーバーユースにつながるのです。

当センターの施術で出来ること

心理学を駆使した問診でストレスを検査

三度目の現役心理学専攻の大学生の院長岩崎が、心理学を駆使した問診

痛みを招いてしまうあなたの心理を分析して、あなたの価値観やものの見方を整理して、ランニングを行うときのアドバイスを行います。

アクティベータ・メソッドの特徴

✅ 1. 専用器具「アクティベータ」を使用する

🔹 手ではなく「アクティベータ・アジャストメント・インストゥルメント(AAI)」と呼ばれる専用の器具を使う

🔹 高速かつ低振幅の振動を用いて、安全に矯正を行う

✅ 2. 身体への負担が少ない

🔹 手技による矯正よりもソフトで、痛みを感じにくい

🔹 筋肉の緊張が少ない状態で矯正ができる

✅ 3. 神経機能を重視したアプローチ

🔹 神経の働きを正常化し、身体のバランスを整える

🔹 自律神経の調整にも役立つ

✅ 4. 速く、正確な調整が可能

🔹 人間の手よりも一貫した力を加えられるため、安定した施術ができる

🔹 ピンポイントで狙った関節に刺激を与える

✅ 5. 事前検査とフィードバックを重視

🔹 「レッグチェック(足の長さの検査)」を行い、神経の不調和を確認

🔹 必要な部位にのみアプローチすることで、的確な施術が可能

✅ 6. 高齢者や子ども、妊婦でも安全に受けられる

🔹 骨や関節に負担が少なく、幅広い年齢層に対応

🔹 筋肉や靭帯に過剰なストレスを与えない

✅ 7. 科学的研究に基づく施術法

🔹 カイロプラクティックの中でもエビデンスが蓄積されている技術

🔹 米国では多くのカイロプラクターが採用

✅ 8. 全身のバランス調整が可能

🔹 背骨や骨盤だけでなく、四肢(腕・脚)や顎関節なども調整できる

🔹 全身の神経系を考慮したアプローチ

まとめ

アクティベータ・メソッドは、「精密で、安全、かつ効果的な神経調整ができるカイロプラクティック手法」として、多くの患者に適用可能です。特に、痛みが少なく、神経系の働きを整える点が特徴的です!

最後に

ランナーが怪我を繰り返す大きな理由の一つは、スマホやスマートウォッチに頼りすぎることです。デジタル情報ばかりを気にしていると、体の声を無視し、オーバートレーニングになりがちです。

✅データよりも体の感覚を優先しよう

✅デジタルデトックスランを取り入れて、自分のペースを見つけよう

✅無理をせず、長く走れる工夫をしよう

スマホアプリやスマートウォッチが教えてくれるのは「数字」ですが、あなたの体が教えてくれるのは「本当の状態」です。

ぜひ、自分の体の声に耳を傾けてみてください!

体のケアとデジタルデトックスのやり方をお教えしますので、ぜひご来院ください。